在西藏阿里地区改则县广袤的羌塘草原上,一条串联红色教育基地、革命遗址和乡村振兴示范点的“党建千里红色长廊”正成为边疆治理的创新样本。依托进藏先遣连革命历史和“羌塘腹地·红色改则”党建品牌,通过“红色精神传承+文旅融合发展”双路径,将党建活力转化为富民强边的强大动力,书写了新时代边疆党建的生动篇章。

红色基因筑牢信仰根基

改则县是进藏先遣连解放阿里的第一站,扎麻芒堡作为藏西北第一面五星红旗的插旗点,承载着厚重的革命记忆。改则县积极响应“阿里地区党建千里红色长廊建设”号召,大力推进党建千里红色长廊建设,重点打造一批具有影响力的红色教育基地,培养一批熟悉红色文化、服务意识强的党员干部队伍,形成一套成熟的党建引领产业发展模式,带动全县经济发展和群众增收致富,使党建千里红色长廊成为改则县的红色名片和发展引擎。

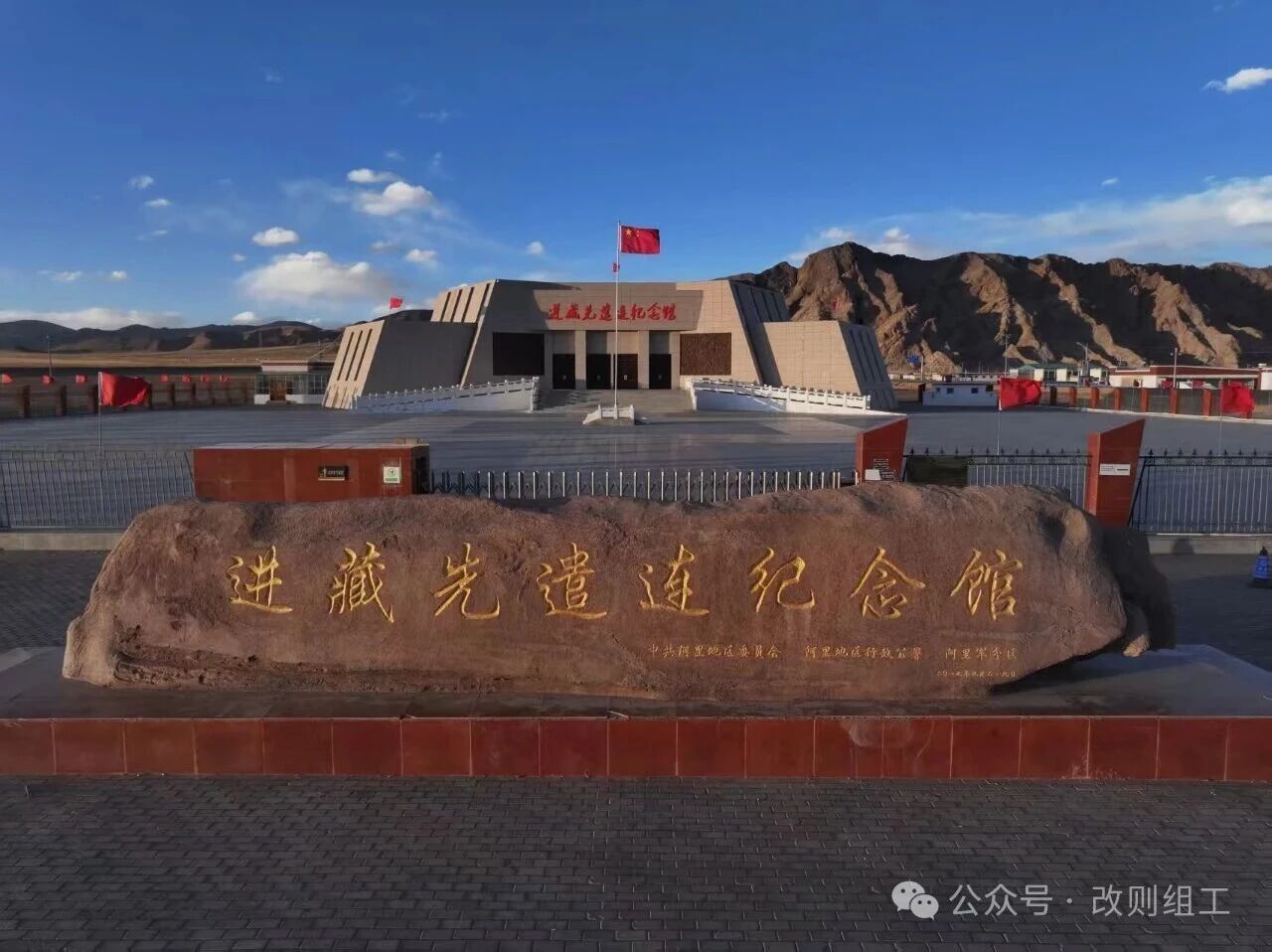

建立“县委统筹、部门主责、乡镇协同”机制,明确组织部负责整体协调,宣传部、文旅局负责资源挖掘与宣传推广,相关乡镇负责点位日常管理,形成齐抓共管格局。今年以来,进藏先遣连纪念馆累计实地讲解接待1370场次,受教育1.1万余人次。组织前往纪念馆接受爱国主义教育和精神洗礼的党员干部达到83批次1450人次。

县财政每年预算30万元用于培养红色宣讲员,今年遴选党员干部、专干、教师、返乡大学生,举办红色文化专题培训班,培训红色宣讲员12人,通过培训党员干部对红色文化的认识和理解更加深入,服务群众和推动发展的能力明显提高。

红色长廊激活发展动能

围绕阿里地区《基层党建“三年行动”实施方案(2025-2027年)》,改则县以G216和G317国道为主线,以扎布村地区级红色教育基地和城市党建品牌提升为两点,突出“一线两点”打造“边境党建千里红色长廊”,在党建千里红色长廊建设中,广大党员干部发挥先锋模范作用,主动参与项目建设、旅游服务等工作,展现出良好的精神风貌。

改则县重点打造扎布村地区级红色教育基地,完善基础设施,丰富展陈内容,运用现代科技手段提升教育基地的吸引力和感染力,项目一期投入资金400万元,扎布村地区级红色教育基地已完成规划设计和项目立项,完成基础施工。围绕“红色铸魂、功能提质、风貌焕新”目标,投入300万元,实施城市党建品牌提升项目,深耕党建品牌传承力培育,通过维修原有宣传栏、灯柱,增设主题宣传栏、仿铜李狄三雕像,以及将原有的房屋改造为红色文化驿站等举措,推动县域红色资源与党建文化内涵深度融合、具象落地。

县财政解决100万元建设机关党支部特色活动场所,融合红色元素强化党员红色文化教育,已使用67.3万元打造宣传部、教育局、卫健委等6个红色文化党支部。统筹100万元红色美丽村庄奖励资金,为先遣乡扎布村添置机械设备及宾馆、餐厅设备,推动红色资源与党建文化深度融合。红色长廊沿线农牧民在党支部的带领下,带动当地农牧民群众就业,创办了扎芒宾馆、民族手工艺加工厂、红色文化主题餐厅等产业,提供餐饮、住宿等旅游服务,2025年先遣乡村级集体经济经营性收入预计达110万元,红色旅游成为带动当地群众增收致富的新引擎。

红色品牌引领边疆振兴

改则县以“羌塘腹地·红色改则”党建品牌为统领,整合分散的红色资源,打造出一条精品红色旅游路线,对进藏先遣连纪念馆、进藏英雄先遣连纪念碑,抢古村“农村改革第一村”村史馆、廉政教育基地、“铸牢中华民族共同体意识”主题教育馆、扎布村红色美丽村庄等6个核心资源“串点成线、连线成廊”,推进“边境党建千里红色长廊”建设,形成系统的红色文化体系。

以“追寻先遣连足迹”为主线,研究制定《改则县党建引领红色党性教育主题党日活动方案》,引导党员干部循着革命先辈的战斗足迹、改革先锋的探索足迹、民族团结的交融足迹,在实地走访、情景体验、互动感悟中,让散落的红色资源“连点成线”,推动红色资源从“教育载体”向“发展动能”延伸,真正实现县域红色资源的价值释放与活力迸发。今年以来,组织全县各级党组织党员干部、青少年学生分批参观学习活动100场次,覆盖3000余人次。

2025年前三季度,改则县接待游客16.19万人次,旅游综合收入达10071.67万元,其中红色旅游占比超30%。先遣乡依托纪念馆发展红色民宿和红色主题餐厅,带动农牧民人均增收1.2万元;物玛乡抢古村通过“党支部+合作社+牧户”模式,将牧区改革与红色教育结合,村集体经济年收入连续突破,成为全区牧区改革标杆。此外,长廊沿线建有4个旅游服务站、34家酒店,推动“牧业独大”向“三产融合”转变。正如人大地工委副主任、县委书记王伟所言:“我们要让红色长廊成为党员干部的‘初心路’、群众增收的‘致富路’、民族团结的‘连心路’,在雪域高原筑起坚不可摧的红色堡垒。”

如今,改则县党建千里红色长廊建设逐渐成型,将成为西藏边疆党建的亮丽名片。它不仅是革命历史的“活教材”,更是推动高质量发展的“新引擎”,让红色基因在羌塘草原上绽放出新时代的绚丽光彩。